Surdité de perception : définitions et causes

Traumatisme sonore (exposition à des bruits intenses)

Un traumatisme sonore survient à la suite d’une exposition brève ou prolongée à des bruits intenses (explosion, concert, machines-outils, écouteurs à volume élevé…).

Il peut provoquer une destruction partielle ou totale des cellules ciliées de l’oreille interne, entraînant une diminution soudaine de l’audition, souvent accompagnée d’acouphènes et parfois de douleurs.

Les dommages sont souvent irréversibles : la prévention et la protection auditive sont donc essentielles, aussi bien dans la vie quotidienne que lors d’activités professionnelles ou de loisirs bruyants.

Maladies de l’oreille interne

Maladie de Ménière

La maladie de Ménière se manifeste par des crises associant perte d’audition fluctuante (souvent d’abord sur les graves), acouphènes, vertiges intenses et sensation de pression dans l’oreille. Elle résulte d’un déséquilibre dans la composition des liquides de l’oreille interne. L’évolution se fait par crises, pouvant aboutir à une surdité de perception définitive.

Otospongiose

L’otospongiose est une affection évolutive des os de l’oreille (principalement l’étrier ou enclume), entraînant progressivement un blocage de la transmission du son. Si la maladie atteint la cochlée, elle provoque une surdité de perception mixte, associée parfois à des acouphènes. Elle survient le plus souvent chez l’adulte jeune, avec une composante génétique possible.

Neurinome de l’acoustique

Le neurinome de l’acoustique (ou schwannome vestibulaire) est une tumeur bénigne du nerf auditif. Il provoque initialement une baisse auditive unilatérale (d’un seul côté), souvent accompagnée d’acouphènes et parfois de vertiges, de troubles de l’équilibre ou de la perception des sons. Son évolution lente impose une surveillance et un bilan spécialisé (IRM…).

Presbyacousie (vieillissement naturel de l’oreille interne)

La presbyacousie est une forme de surdité de perception liée au vieillissement naturel de l’oreille interne.

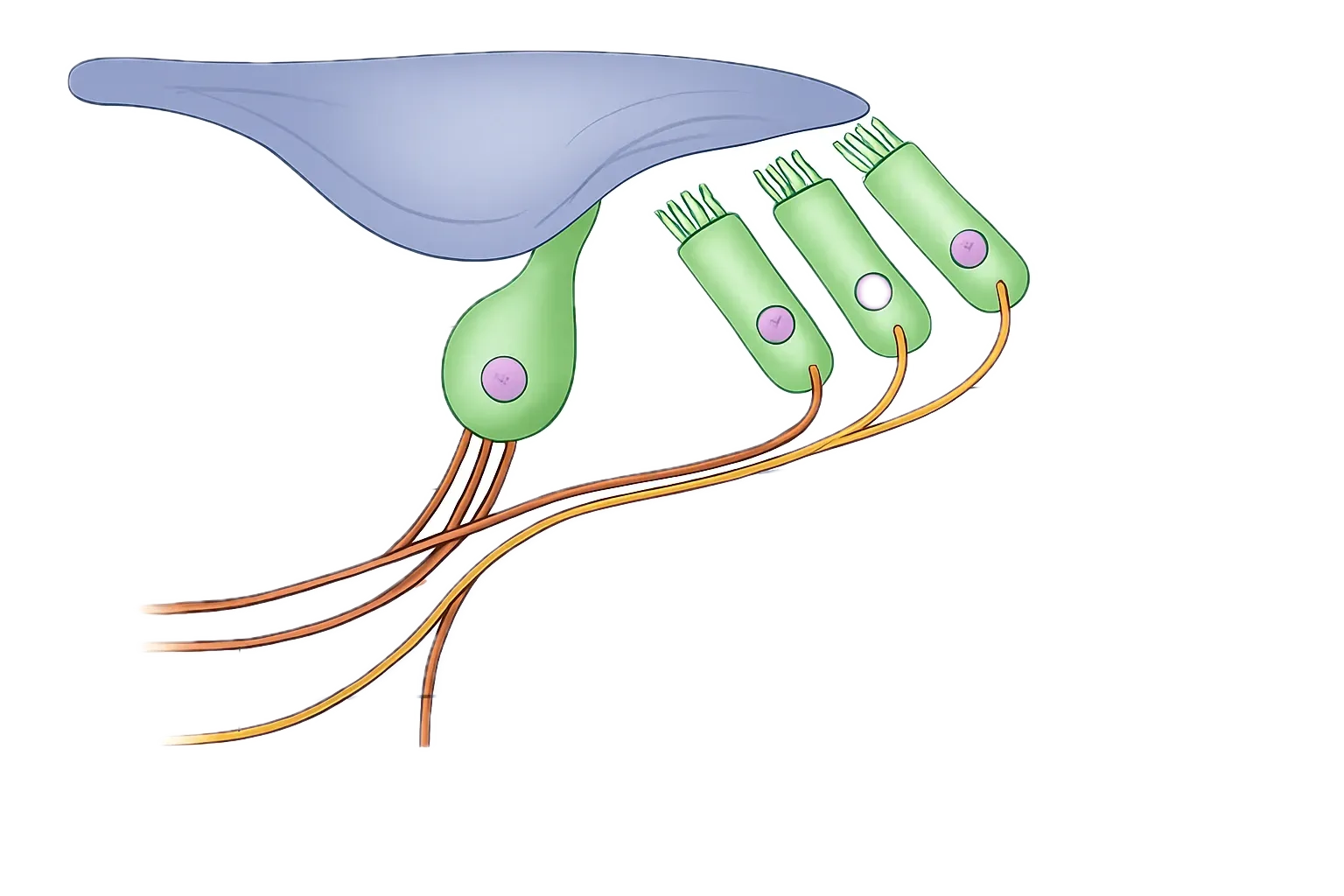

Elle est due à une détérioration progressive des cellules ciliées. Situées dans la cochlée, elles jouent un rôle essentiel dans l'adaptabilité aux sons. Les premières cellules touchées sont généralement les cellules ciliées externes ; elles amplifient ou réduisent l'énergie reçue par la cellule réceptrice (interne) et permettent ainsi d'affiner l'analyse sur une large amplitude.

Leur usure, puis leur disparition progressive, expliquent la baisse de l’audition, d’abord sur les sons aigus.

Lorsque les cellules ciliées externes sont abîmées, le signal transmis devient plus faible et moins précis : les sons trop faibles ne sont pas perçus et les sons forts sont moins régulés d’où la gêne pour comprendre la parole, d'abord dans le bruit, puis en environnement calme. Cette perte est irréversible, car les cellules ciliées humaines ne se régénèrent pas spontanément.

Chez l’être humain, la perte des cellules ciliées liée à l’âge est la principale cause de presbyacousie – d’où l’importance de préserver l’audition tout au long de la vie

Les infections

Certaines infections virales (comme la rubéole, les oreillons, ou la méningite) ou bactériennes peuvent endommager l’oreille interne et entraîner une perte auditive de perception, parfois brutale et définitive.

Ces virus ou bactéries attaquent les cellules ciliées ou le nerf auditif, altérant la transmission du son. L’atteinte survient principalement chez l’enfant (rubéole congénitale, oreillons…), mais peut aussi survenir à l’âge adulte lors d’infections sévères ou mal prises en charge. La vaccination est un moyen efficace de prévenir ces formes de surdité.

Origine génétique

La surdité de perception peut avoir une origine héréditaire, liée à des anomalies génétiques affectant le développement ou le fonctionnement de l’oreille interne. Certaines formes surviennent dès la naissance (surdité congénitale), d’autres se révèlent progressivement durant l’enfance ou au cours de la vie. Les principales causes incluent des mutations des gènes (comme GJB2, GJB6) et des syndromes associés (syndrome de Usher, de Waardenburg…). Un dépistage génétique peut permettre d’identifier ces formes de surdité et d’anticiper la prise en charge adaptée pour favoriser le développement du langage et l’intégration sociale.

Toxicité médicamenteuse

Certains médicaments, dits ototoxiques, peuvent endommager durablement les cellules ciliées ou le nerf auditif. Les plus connus sont certains antibiotiques de la famille des aminosides (gentamicine, streptomycine…), certaines chimiothérapies, ou encore des antipaludiques. La toxicité dépend de la dose, de la durée du traitement et de la sensibilité individuelle. La perte auditive peut être rapide, partielle ou totale, parfois accompagnée d’acouphènes. Une surveillance audiologique régulière est recommandée lors des traitements à risque afin de détecter précocement toute atteinte et d’adapter la prise en charge.